Eugène Leroy exposé au musée d’art moderne de la ville de Paris

Une rétrospective est consacrée au peintre Eugène Leroy à Paris. Né dans le nord en 1910, il aura vécu la quasi-totalité de sa vie dans sa région d’origine. Une quantité considérable de tableaux et quelques dessins nous sont montrés, répartis par thèmes : le visage, le nu, l’interprétation d’après les maîtres, l’autoportrait, le paysage, la marine. Certains auront occupé toute son existence. D’autres apparaissent pour un temps avant de disparaître.

L ‘univers de l’artiste se concentre sur le familier et le classique. Du début à la fin, Leroy ne peint que ce qu’il connaît, que ce qu’il peut caresser de toute la hauteur de son corps. Il s’agit pour lui d’embrasser le vivant quotidien, le proche et les proches, l’amour et l’amitié, l’air extérieur au coin de la maison de Wasquehal. Et lorsqu’il s’empare d’un sujet comme les trois grâces, c’est par le biais de modèles connus qu’il représente son tableau. L’œuvre, considérable, se décline dans des formats très variés.

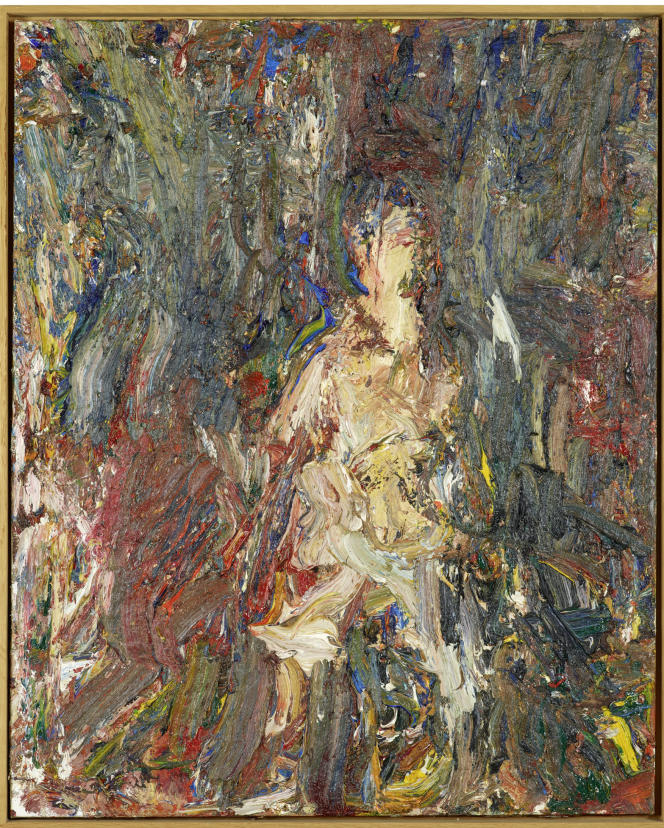

On s’approche de l’une de ses toiles. On la contemple. On se recule. On y revient. On se fond dans cet océan sirupeux de couches picturales. La charge physique de sa peinture nous frappe. Elle animalise notre regard et nous décontenance, circonspect par cet amas, presque écœuré mais aussi curieux comme une proie hypnotisée par des scintillements brouillés et pourtant lumineux. Les rébus colorés qui nous font face pourraient obliger le corps à se mouvoir intérieurement à leur rythme pour tenter de comprendre.

Il y a une imbrication entre le désir et la répulsion. On se perd et il faut que le temps entre en scène. Il convoque en nous, à force de scruter, la patience d’affronter l’abrupt d’une paroi indiscernable aux volumes vacillants. Leroy taille son emprise à coup de furoncles batailleurs, évasés comme des gemmes, brûlants comme des éclats de lave agrippés à la toile. Les taches s’empilent, se soulèvent, s’annihilent. Les traînées se suivent, s’agglutinent. Des lambeaux persistants d’anciennes couches n’ont pas disparu. Ils surnagent dans un chaos de couleurs qui verdit ou se grise de parures hivernales, mêlés à des scories de rouge et des balises bleues salies par l’excès. Des roses incongrus, chuintements de chairs, des jaunes pisseux, catafalques de lumières, déclinent leurs gammes.

Un autoportrait luit d’ombres rougies et de nuées plâtreuses gaufrées de gris ravinés par les ans. Un autre s’enfonce dans un marécage bleuté, soumis de verts purulents. Un troisième creuse ses joues et restitue ses orbites, à l’image d’un crâne déshérité aux accents de marron et de beige rehaussés par des rouges électriques. Des nus perdent toute pesanteur et croissent de blancs laiteux attisés par des gouttes de jaune, de vert, de rouge. Ils se recentrent sur l’expression d’un corps chahuté, balafré de marques préalables aux teintes retournées. Ou bien, séduits par la grandeur de la toile, ils déplient leurs membres comme des ailes, se détachent du tronc, agrandissent leur colonne. Ils virevoltent dans une nature qui les accueille et les enveloppe. Des paysages se changent en automne, pâtissent des brusqueries du temps, du vent dans les arbres et des gelées matinales. Des poissons nagent dans une vase pétrifiée qui donne à l’eau des accents volumétriques.

Dans cet enchevêtrement nervuré et huileux, le peintre inscrit au jour le jour les saisissements de l’instant et les passades que son cerveau se permet de débiter hors de toute conscience, mais suprêmement sentis dans l’acquis des saisons, alimentés continuellement par le fil d’un vécu gourmand. Ce qui lui échappe tout en n’étant pas sevré complètement de ses pensées construites, de ses réflexions animées. Ce qui traduit sa manière d’être au monde sans contrôle. C’est le pinceau rageur et emporté qui appuie, qui rature, qui bafouille et cherche. Il renverse, il biffe la trace, il rajoute une touche. Et la peinture s’empile au fur et à mesure des séances de travail. Elle se surcharge sans comprendre ce qui motive les incertitudes de son maître à toujours reprendre l’inachevé de la veille. Les toiles débordent , dégoulinent, se recouvrent.

L’épaisseur charnelle et coruscante de ses tableaux dédouble l’image, enténébrée dans des lacis incommensurables, d’une présence inconvenante et souveraine. Le fil perdu de la représentation a épuisé l’œil. Le trop plein lave l’esprit comme un flux d’énergie déversé dans l’espace de la toile, dans une crue perpétuelle de matière. Rien ne se tient qui ne nous entraîne à repriser notre propre conscience du sujet exhibé.

Eugène Leroy travaille à faire disparaître ce qu’il voit. Il enfouit, de peur de trop reconnaître la source qui le mène et se tarir de sa fraîcheur. L’image le rebute au point où il tente d’en finir avec sa définition et lui substituer un faisceau callipyge de couleurs et d’essences lumineuses, collées ensemble par un ordonnancement absurde de peintures étalées. Il déploie son angoisse de ne pas subir en rajoutant encore et toujours. Il se défausse de reproduire en prenant le risque de se priver du sujet ou du moins de le perdre. Sa vigueur dans le geste et dans l’emploi de la matière lui permet de s’affranchir des apparences.

Un infini s’ouvre. Un accroissement paraît inexorable. Un tableau n’est jamais au repos. Rien ne dit qu’un arrêt ne s’est appliqué à un moment donné. Et pour quelle raison il en aurait été ainsi ? Le peintre, à force de remettre, à force de cacher en espérant voir surgir, a battu en brèche la fuite du temps en décidant de passer à autre chose, à un autre versant d’une même quête, quitte à reprendre, après des années, l’ancienne image.

Il n’y a rien de truculent, rien d’expressionniste qui tord par convention, rien de réaliste par souci de fidélité, rien d’une illustration assignée au déjà vu. C’est le culot de Leroy qui ne suit que son chemin en pavant ses toiles de l’unique responsabilité de son ressenti dans la restitution de ses émotions. Mais ce culot s’appuie sur une immense culture picturale. Eugène n’a cessé de fréquenter les artistes du passé, mâchant et remâchant leurs productions. Il leur a même consacré des séries de toiles, puisant à leur source pour sa propre démarche. Les nombreuses versions du concert de Titien en sont la preuve. L’homme a goulûment dévoré les primitifs flamands, Giorgione, Rembrandt, Cézanne. Il n’a pas cessé de les faire se croiser à la jonction de ses pinceaux. Son labeur l’aura tenu dans cette houle où la tension, entre ce qui naissait sous le regard et sa restitution possible, se trouvait d’emblée promise à un combat titanesque. Il lui fallait, tout en s’inspirant, chercher autre part. Ces grands maîtres lui suggérèrent une chose : l’intuition que la peinture prêtait à la matière ses fulgurances fondamentales pour déjouer l’habituelle litanie du devoir figuratif ou abstrait institué au 20ème siècle.

Leroy n’a renoncé à rien de ce qui le constituait, au risque de se perdre et de devenir illisible. Il a pris le réel en otage pour l’emmener ailleurs. Il l’a sauvagement accaparé de ses abus boulimiques. Il s’en est servi pour lui indiquer une autre voie, en restant fidèle à la profonde humanité qui le tenaillait.

Et c’est ce qui rend son œuvre si précieuse. Elle poursuit l’histoire sans l’impasse d’une fin en soi. Elle proclame sa présence en substituant à la vérité temporaire d’une idée une plongée intégrale dans la vie. Elle réussit à nous faire envisager une suite dans ce que la peinture recèle de plus émouvant, à dire le monde et à le réinventer.

Été 2022